看历史剧时,常听到“破釜沉舟”形容人下定决心、不留退路;做成语题时,也总被问“这个典故的主人公是谁”。其实,这个充满悲壮与决心的成语,背后藏着西楚霸王项羽的关键一战——今天华BCE新闻网就带大家追溯典故源头,看清“破釜沉舟”的主角、战役细节,以及它为何能成为流传千年的“决心符号”。

一、先给答案:破釜沉舟的主角,是西楚霸王项羽

很多人会把“破釜沉舟”和“背水一战”搞混,甚至错记主角为韩信、刘邦,但破釜沉舟的真正主角,是秦末农民起义军领袖——项羽。

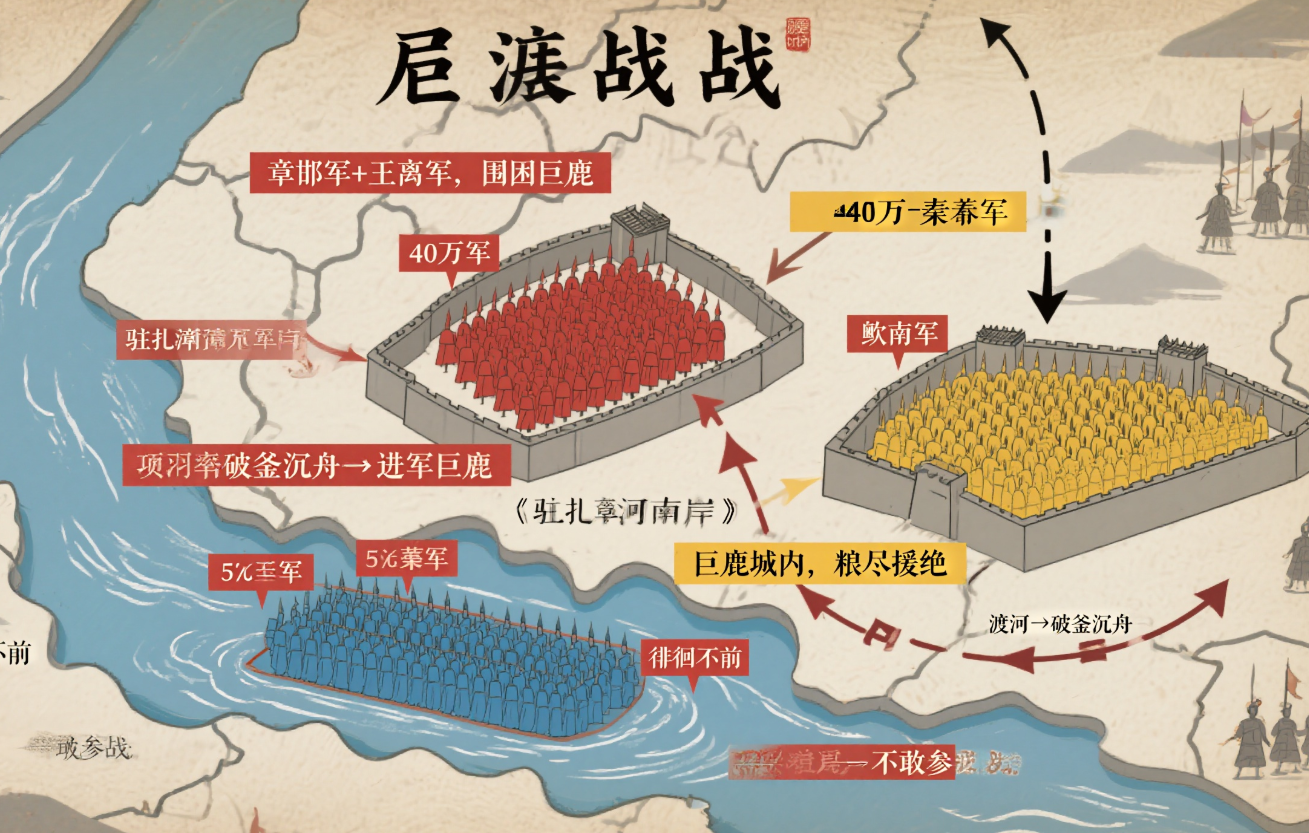

这个典故发生在公元前207年的“巨鹿之战”,当时项羽率领楚军救援被秦军围困的赵国,为了激发士兵斗志、断绝退路,他下令砸掉做饭的锅(“破釜”)、凿沉渡河的船(“沉舟”),最终以少胜多,击败了十倍于己的秦军,成为秦末战争的“转折点”。

二、为何要“破釜沉舟”?看巨鹿之战的危急背景

项羽之所以要采取“自断退路”的极端战术,源于当时的战局已到“生死关头”:

- 秦军强势,赵军被困:秦将章邯、王离率领40万秦军,把赵国军队围困在巨鹿(今河北平乡),赵军粮尽援绝,多次向各路反秦义军求救,但其他义军害怕秦军实力,都不敢上前;

- 楚军初战不利,士气低落:项羽原本不是楚军主帅,主帅宋义率军到达安阳后,停滞不前46天不敢进军,士兵们又冷又饿,士气低迷;项羽斩杀宋义后接管军队,急需一场胜利扭转局面;

- 兵力悬殊,只能“置之死地而后生”:项羽手中只有5万楚军,而秦军有40万,硬拼几乎没有胜算。他深知“士兵退路越多,斗志越弱”,于是用“破釜沉舟”断绝士兵的侥幸心理,逼大家只能向前冲锋、死战到底。

三、战役细节:“破釜沉舟”后,项羽如何以少胜多?

“破釜沉舟”不是鲁莽之举,而是项羽精心设计的战术,整个战役的关键步骤,藏着他的军事智慧:

- 断退路,激斗志:项羽率军渡过漳河后,立刻下令“皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮”——不仅砸锅沉船,还烧掉营帐,只带三天的粮食。士兵们一看“没有回头路,也没有多余的粮食”,只能抱着“要么胜,要么死”的决心冲锋;

- 攻粮道,打要害:项羽没有直接硬拼秦军主力,而是先派精锐部队突袭秦军的粮道(运输粮食的通道)。秦军40万人马,粮食消耗极大,粮道被断后,士兵很快陷入恐慌;

- 连番冲锋,以快胜慢:断绝秦军粮道后,项羽率领楚军连续发起九次冲锋,楚军士兵个个奋勇杀敌,秦军因缺粮且军心涣散,根本抵挡不住。最终,项羽不仅解了巨鹿之围,还俘虏了秦将王离,迫使章邯率领剩余秦军投降。

关键结果:巨鹿之战后,秦军主力被彻底摧毁,秦朝再也无力镇压反秦义军;而项羽凭借这场胜利,成为各路反秦义军的“总盟主”,为后来推翻秦朝、建立西楚政权奠定了基础。

四、常见误区:别再和“背水一战”搞混!

| 很多人会把“破釜沉舟”和“背水一战”弄混,甚至张冠李戴,这里帮大家明确区分: | 成语 | 主角 | 战役 | 核心区别 | 共同特点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 破釜沉舟 | 项羽 | 巨鹿之战 | 主动砸锅沉船,断绝士兵退路 | 均为“置之死地而后生”的战术 | |

| 背水一战 | 韩信 | 井陉之战 | 背靠河水列阵,让士兵无退路 | 均以少胜多 |

一句话记准:项羽“破釜沉舟”打巨鹿,韩信“背水一战”战井陉,前者“毁工具断退路”,后者“靠地形断退路”,主角和战役完全不同!

五、千年传承:“破釜沉舟”为何能成为“决心代名词”?

从秦末到今天,“破釜沉舟”之所以能流传千年,成为形容“下定决心、全力以赴”的成语,核心在于它背后的精神共鸣:

- 对个人:它象征“斩断犹豫,直面挑战”——比如学生备考时“关掉手机、断绝娱乐”,创业者“投入全部积蓄、专注项目”,都是现代版的“破釜沉舟”;

- 对集体:它代表“团结一心,共克难关”——比如团队面临重大项目时,全员“放弃退路、全力冲刺”,这种决心往往能创造“以弱胜强”的奇迹;

- 对文化:它是中国历史上“勇气与智慧”的象征,被写入课本、影视、文学作品,成为中国人从小熟知的“精神符号”。

结语:你身边有“破釜沉舟”的故事吗?

项羽的“破釜沉舟”,不仅是一场战役的战术,更成为一种刻在中国人骨子里的“决心文化”——它告诉我们:有时候,斩断退路不是鲁莽,而是逼自己拿出全部实力的勇气。

如果你在学习、工作中,也有过“破釜沉舟”的经历,或者听过类似的故事,欢迎在评论区分享!让我们一起从历史典故中,汲取直面挑战的力量。