结合搜索获取的全球焦虑调查数据、心理健康报告及经济不确定性分析,我将以“世界上最不安的人”为主题撰写新闻,通过数据可视化标注突出核心发现,聚焦不同群体的不安成因与应对方向。

一、全球焦虑地图:巴基斯坦成“最不安国度”

在跨越五大洲的调查中,巴基斯坦以90%的焦虑人群比例登顶“最不安国家”,每10人中就有6人表示“相当焦虑”。这一数据远超全球均值,其背后是生活成本飙升、地区安全风险等多重压力的叠加。

不同区域的焦虑焦点呈现鲜明差异:

- 🟥 北美:85%的美国人担忧经济现状,远超73%的世界均值,而邻国加拿大仅51%人群焦虑

- 🟧 南美:78%的人受困于个人安全焦虑,较全球平均水平(58%)高出20个百分点

- 🟨 西欧:西班牙、法国均有90%的人忧心生活成本,经济因素成首要压力源

- 🟩 中国:57%的焦虑比例远低于全球均值,健康卫生条件是最受关注的领域,但被归为“既不焦虑也不幸福”群体

二、不安背后的多重推手

1. 经济不确定性的“蝴蝶效应”

2025年美国经济政策不确定性指数(EPU)创下历史新高,尽管金融市场指标显示波动温和,但媒体与政策文本中“不确定性”关键词的激增,已悄然推高公众焦虑。而生活成本与失业率被证实为全球共通的焦虑触发器——从巴基斯坦的粮食价格到西班牙的能源账单,基本生存需求的波动直接牵动心理状态。

2. 心理健康的“隐形危机”

《中国国民心理健康发展报告(2023—2024)》揭示的群体差异极具警示性:

- 🔴 青少年群体:留守青少年近30%存在抑郁风险,父母情感忽视者中这一比例升至40%,超四成抑郁高风险青少年“经常不想上学”

- 🟠 老年群体:独居老人抑郁风险最高,与配偶同住者风险最低,运动频率直接影响心理状态

- 🟡 职场人群:日工作超10小时者抑郁风险显著升高,短视频日均使用超140分钟的成年人更易陷入情绪低谷

3. 科技时代的“新焦虑源”

短视频沉迷正成为跨年龄层的心理隐患:大学生日均使用时长近180分钟,超三成受其影响导致精力下降,且使用时长与抑郁风险呈正相关——仅30-60分钟的适度使用区间对应较好的心理健康状态。社交网络中的“成功对比”进一步加剧自我怀疑,年轻一代尤其易陷入“达不到期待”的焦虑循环。

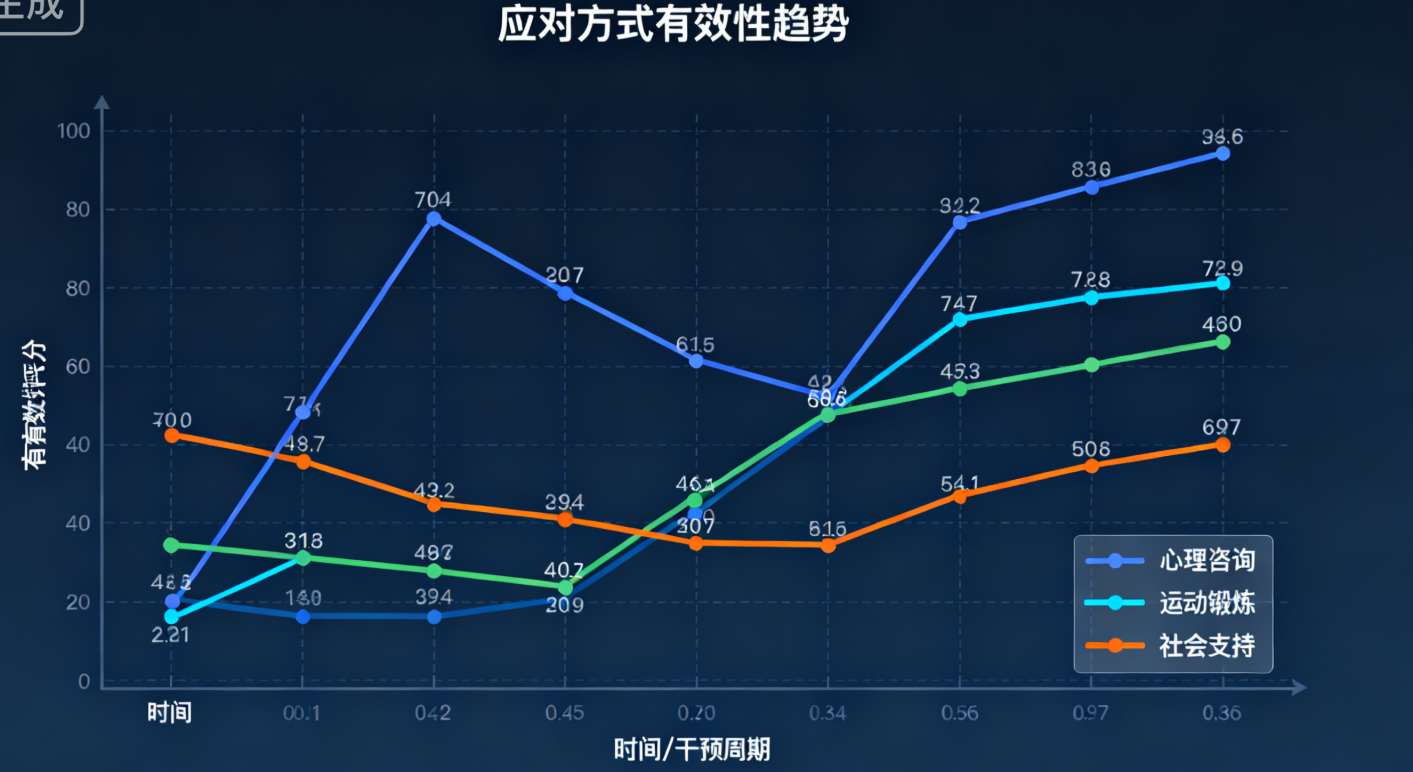

三、突围之路:从个体应对到社会支持

面对普遍存在的不安,积极干预已显现成效:

- 🧘 个体层面:规律运动可促进内啡肽分泌,冥想等正念练习能有效缓解焦虑,每周运动频率与抑郁风险呈负相关

- 🏥 专业支持:心理咨询服务需求持续增长,但全球仍有超半数人群缺乏便捷的心理援助渠道

- 🌐 社会行动:中国正构建“家校社协同”心理支持体系,针对农村青少年、独居老人等重点群体推出专项服务;巴基斯坦等焦虑高发地区则开始试点“生活成本补贴+心理疏导”组合方案