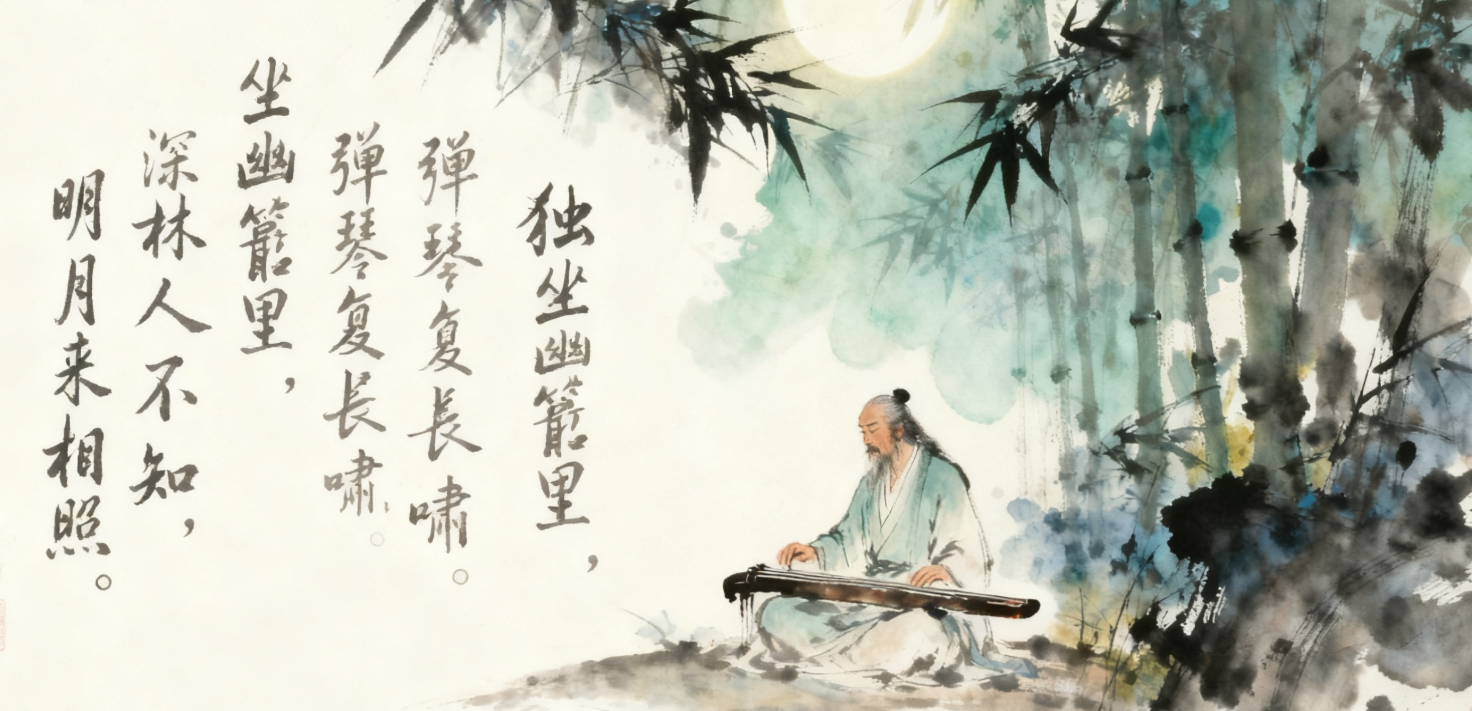

“明月来相照”的上一句是“深林人不知”,出自唐代诗人王维的《竹里馆》。全诗为:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”

苏轼曾评价王维“诗中有画”,此诗中“幽篁”“深林”“明月”等意象的组合,不仅勾勒出一幅月夜竹林独坐图,更蕴含着禅宗“物我两忘”的哲学境界。这种将个人情感与自然意象完美融合的艺术手法,使《竹里馆》成为山水诗中的经典之作,历经千年仍能引发读者对宁静与自由的向往。

提及月夜,文人笔下常有万千气象:或如李白“举杯邀明月”的疏狂,或如杜甫“露从今夜白”的沉郁,而王维笔下的月夜,却藏在一片幽深竹林里,以二十字的极简笔墨,勾勒出一幅足以安放心灵的静谧画卷——这便是《辋川集》中的名篇《竹里馆》。

辋川,是王维晚年半官半隐的居所,这里的山水草木,都成了他寄情明志的载体,《竹里馆》便是他对这片“心灵栖息地”的细腻描摹。诗题中的“竹里馆”,因坐落于竹林深处而得名,单是这名字,便自带几分隔绝尘嚣的清幽。开篇“独坐幽篁里”,一个“独”字,初读似有孤寂之意,细品却满是自在——诗人并非被迫独处,而是主动走进这片“幽篁”,让浓密的竹林隔绝外界的纷扰,只留自己与自然相对。“幽篁”二字,没有过多修饰,却精准点出竹林的深邃与静谧,仿佛能让人透过文字,嗅到竹叶间清冽的气息。

紧接着“弹琴复长啸”,是诗人在这片静谧中的自在活动。弹琴,是文人雅事,指尖流转的琴音,该是轻柔舒缓的,与竹林的幽静相融;长啸,却是疏放旷达的,一声清啸划破林间空气,却不打破宁静,反倒让这片静更有层次——就像平静的湖面投下一颗石子,泛起的涟漪非但不破坏澄澈,反而更显灵动。诗人没有描写琴音如何动听、啸声如何悠远,只写“弹琴”“长啸”两个动作,却让读者能想象出那份无拘无束的惬意:无需迎合他人,无需刻意修饰,只需随心意抚琴、凭兴致长啸,这份自在,正是晚年王维淡泊心境的写照。

诗的后两句“深林人不知,明月来相照”,是全诗的点睛之笔,也是最能触动人心的所在。“深林人不知”,直白道出这片竹林的偏僻——没有访客,没有喧嚣,甚至无人知晓此处有一位诗人独坐。但这份“无人知”,非但不是落寞,反而是诗人所求的清净;因为“明月来相照”,当尘世的人都忽略这片深林时,天上的明月却悄悄穿过竹叶,将清辉洒在诗人身上、琴上,仿佛一位默契的知己,静静陪伴着他。这里的“明月”,早已不是单纯的自然景物,而是诗人心灵的映照——它澄澈、皎洁、无私,不似人间的交往需要经营,只需静静照耀,便懂诗人的淡泊。“人不知”与“明月照”的对照,让这份独处的意境瞬间升华:不被世人理解又如何?自然自有知己,明月自会相陪。

整首诗读下来,没有华丽的辞藻,没有复杂的典故,甚至连景物描写都极简——只用“幽篁”“深林”“明月”三个词勾勒环境,用“独坐”“弹琴”“长啸”三个词刻画动作,却偏偏营造出一种“言有尽而意无穷”的境界。这种“淡而有味”的笔法,正是王维“诗中有画”的精髓:他不刻意“画”出月夜竹林的全貌,却让读者能透过寥寥数语,在脑海中勾勒出那幅清幽的“月夜弹琴图”;他不直接抒发情感,却让隐居生活的闲适、淡泊之志,顺着文字自然流淌出来。

如今再读《竹里馆》,仍能感受到跨越千年的治愈力量。当我们被都市的快节奏裹挟,被生活的琐事烦扰时,不妨闭上眼睛,想象自己走进那片“幽篁”:耳边没有车水马龙,只有微风拂过竹叶的轻响;眼前没有霓虹闪烁,只有明月洒下的清辉。那一刻,或许我们也能读懂王维的心境——真正的宁静,从来不是外界的馈赠,而是内心的选择:像诗人那样,为自己寻一片“幽篁”,让心灵在自然的陪伴中,回归澄澈与淡泊。