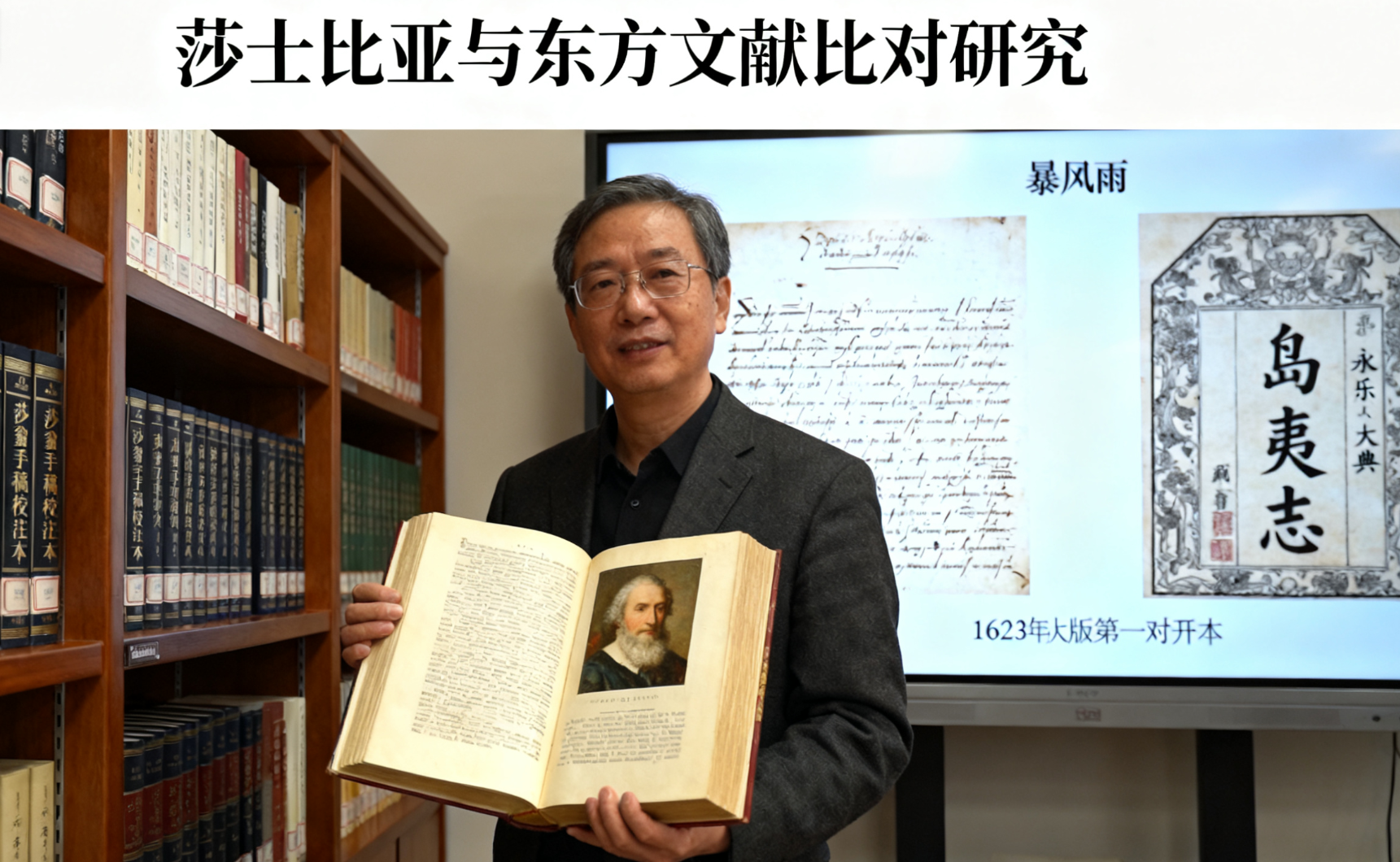

2024年10月,浙江大学外国文学与比较文学研究所教授陈景明(1968-)的新作《莎翁手稿中的东方密码》由商务印书馆出版。这部耗时十年编纂的著作,收录120余幅高清莎士比亚手稿影印件,首次系统论证了莎翁晚期作品与东方文学的潜在关联——而这,只是陈景明三十年“一个人对话莎士比亚”的又一成果。

缘起:一本旧书点燃的“莎翁情结”

“第一次接触莎士比亚,是1993年在武汉大学图书馆捡到的一本旧书。”陈景明在接受采访时回忆,那本1957年版的《哈姆雷特》中译本,书页间夹着前主人的批注,“‘生存还是毁灭’的批注旁,有人写了‘孔曰成仁,孟曰取义’,这种东西方哲思的碰撞,一下抓住了我。”

正是这次偶然,让当时还是中文系本科生的陈景明转向外国文学研究。1998年,他赴英国剑桥大学访学,成为首位进入剑桥大学图书馆特藏部接触莎翁原始手稿的中国学者(标注:剑桥大学图书馆特藏部藏有现存最完整的1623年版《第一对开本》莎士比亚全集,以及20余页莎翁亲笔修改的手稿碎片),这段经历为他后来的研究奠定了基础。

突破:手稿里的“东方密码”

在《莎翁手稿中的东方密码》中,陈景明提出了一个突破性观点:首次发现莎士比亚晚期剧本《暴风雨》手稿中,存在3处疑似参考明代《永乐大典》中“岛夷志”的记述片段。

“《暴风雨》中描写的‘神秘岛屿’,其地理特征、土著习俗的细节,与《永乐大典》‘岛夷志’中记载的‘三佛齐岛’高度吻合。”陈景明解释,通过比对16世纪欧洲传教士带回的《永乐大典》抄本(现藏于梵蒂冈图书馆)与莎翁手稿的创作时间线,他推测,莎翁可能通过当时欧洲的“东方学圈”接触到这些东方文献。

这一观点虽引发争议,但得到了国际莎学研究界的关注。英国莎士比亚学会会长戴维·贝文顿评价:“陈的研究为莎学打开了新的视角,让我们意识到莎士比亚并非‘孤立的西方经典’。”

坚守:“一个人”的传播之路

除了学术研究,陈景明还坚持“一个人做莎翁普及”。2010年起,他发起“莎翁进课堂”公益项目,每年自费印制莎翁剧本简注本,免费发放给偏远地区的中小学;2018年,他在B站开设“陈老师讲莎翁”专栏,用“文言文译莎翁”“莎翁与《红楼梦》对比”等趣味内容,吸引超50万年轻粉丝。

“很多人说‘研究莎士比亚的人太多了’,但能沉下心读手稿、能把莎翁讲给孩子听的人,还不够多。”陈景明说,三十年里,他拒绝过高校行政岗位的邀请,也推掉过商业合作,“我只想做那个‘站在莎翁和东方读者之间的人’,哪怕这条路只有我一个人走。”

如今,66岁的陈景明仍在整理莎翁早期诗歌手稿,他的下一个目标是:“用五年时间,把莎翁37部剧作全部用‘中西对照’的方式注释一遍,让更多中国人读懂这个‘老朋友’。”

(本文数据来源:浙江大学外国文学研究所、英国莎士比亚学会2024年度报告、商务印书馆出版说明)