核心事件基本概况

发生时间:北京时间2008年5月12日(星期一)14时28分04秒 震中位置:四川省阿坝藏族羌族自治州汶川县映秀镇(北纬31.01度,东经103.42度) 震级与烈度:中华人民共和国地震局测定面波震级8.0Ms、矩震级8.3Mw;美国地质调查局测定矩震级7.9Mw;最大地震烈度11度,地震波环绕地球6圈 地震成因:印度洋板块挤压青藏高原向四川盆地推挤,导致地壳破裂引发 灾害定位:中华人民共和国成立以来破坏性最强、波及范围最广、灾害损失最重、救灾难度最大的地震,强度和烈度超1976年唐山大地震

灾情损失详情

人员伤亡:截至2008年6月23日,官方确认69181人遇难、374171人受伤、18498人失踪;四川省内遇难68669人、受伤360352人、失踪18498人;失踪人员中相当数量或已遇难,估计总遇难人数超8万人 财产与设施损毁:倒塌房屋778.91万间,损坏房屋2459万间;北川县城、汶川映秀等城镇几乎夷为平地;直接经济损失8451.4亿元人民币;16条国道省道、6条铁路受损中断,电力、通信、供水系统大面积瘫痪;2473座水库、822座水电站、899处堤坝及8426个水厂受损 受灾范围与次生灾害:四川、甘肃、陕西、重庆等省(区、市)417个县、4656个乡(镇)、47789个村庄受灾;灾区总面积44万平方公里,重灾区面积12.5万平方公里,受灾人口4624万;引发各类地质灾害12536处(崩塌3619处、滑坡5899处等);形成35处较大堰塞湖,唐家山堰塞湖坝体土石2000多万方、蓄水2.5亿方

抗震救灾行动

救援力量投入:出动解放军、武警部队14万余人,公安民警、消防官兵等2.8万余人,民兵预备役7.5万余人,国内外专业救援队5257人;动用飞机7084架次 核心救援成果:截至2008年6月23日,解救转移被困群众146万余人,从废墟中抢救被掩埋人员84017人;投入医疗卫生人员9.68万人,救治伤员204.01万余人次,向20个省(区、市)转运重伤病员10015人 群众安置与物资保障:紧急转移安置受灾群众1510.62万人;调运救灾帐篷157.97万顶、活动板房42.59万套、成品粮油16.63万吨;为困难群众发放口粮和补助金,为特殊群体提供基本生活费,向遇难者家庭发放抚慰金 次生灾害防控:排查处置堰塞湖、受损水利设施等隐患;开展环境消毒和饮用水监测;处理遇难者遗体69164具;无害化处理死亡畜禽4462万头(只) 资金与捐赠支持:截至2008年6月23日,中央和地方财政投入抗震救灾资金543.13亿元;国内外捐赠款物合计524.78亿元

灾后恢复重建

指导政策与规划:依据《中华人民共和国防震减灾法》《汶川地震灾后恢复重建条例》(国务院令第526号)推进;2008年9月国务院批准《汶川地震灾后恢复重建总体规划》,提出三年内实现灾区生活水平和经济超灾前目标;规划含城乡住房、公共服务等15章内容,建立“1个总规+10个专项规划”体系 资金与机制保障:中央财政建立灾后恢复重建基金,2008年拟安排700亿元(400亿元专项用于农户住房重建补助),累计配套中央财政1万亿元重建基金;实行“一省帮一重灾县”对口支援机制,19个省(市)对口支援川甘陕重灾地区,支援期限三年,每年按本地上年地方财政收入1%安排实物工作量 重建进展与成果:重建覆盖川甘陕51个重灾县;截至2009年4月,累计开工项目2.1万个,完成投资3600亿元,农村住房维修加固率99.5%;至2012年,规划内项目完工率99%

灾害影响与反思

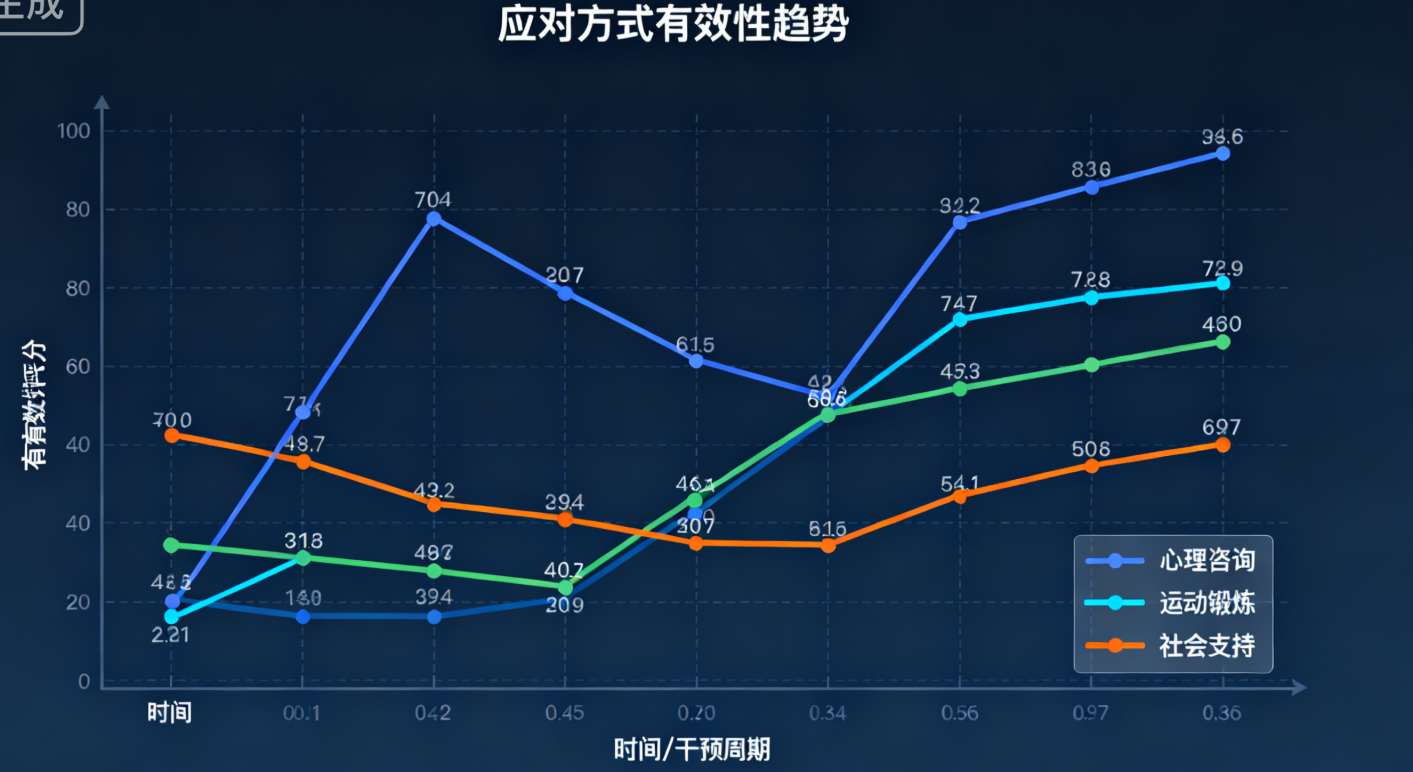

应急体系完善:推动中国应急管理体系改革;强化地震监测预警能力;建立更完善应急预案与演练机制;提升重大灾害快速响应能力 防灾减灾升级:促进抗震建筑设计标准优化;加强地质灾害排查与防控体系建设;提高基础设施抗灾能力 社会意识觉醒:凸显“一方有难、八方支援”社会共识;推动社会心理援助体系发展;使灾后心理辅导与精神家园重建成为灾害应对重要组成部分 国际影响:中国以开放姿态接受国际援助;展现的动员能力与组织能力获国际社会赞誉;彰显人道主义精神跨国传递